BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

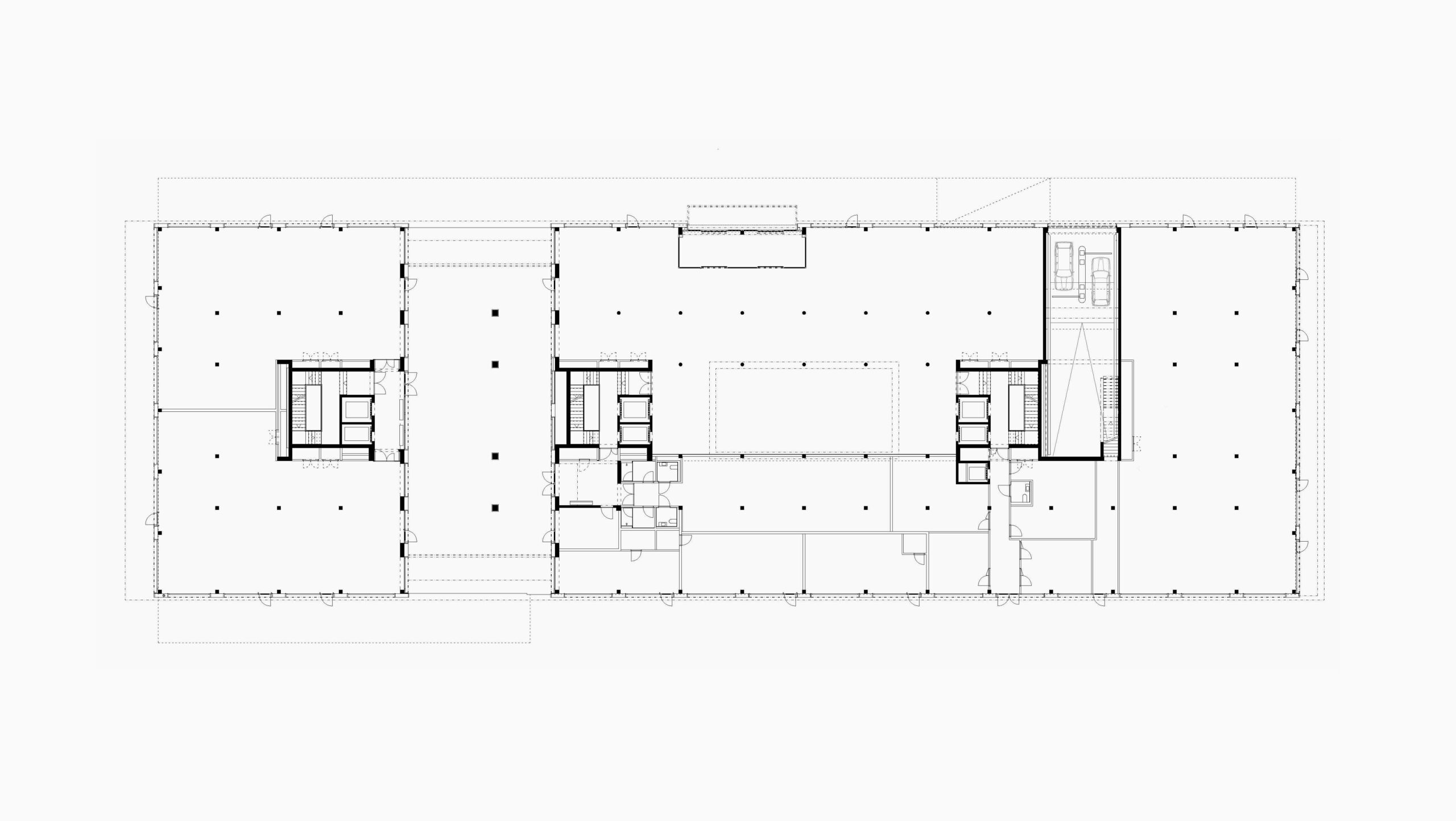

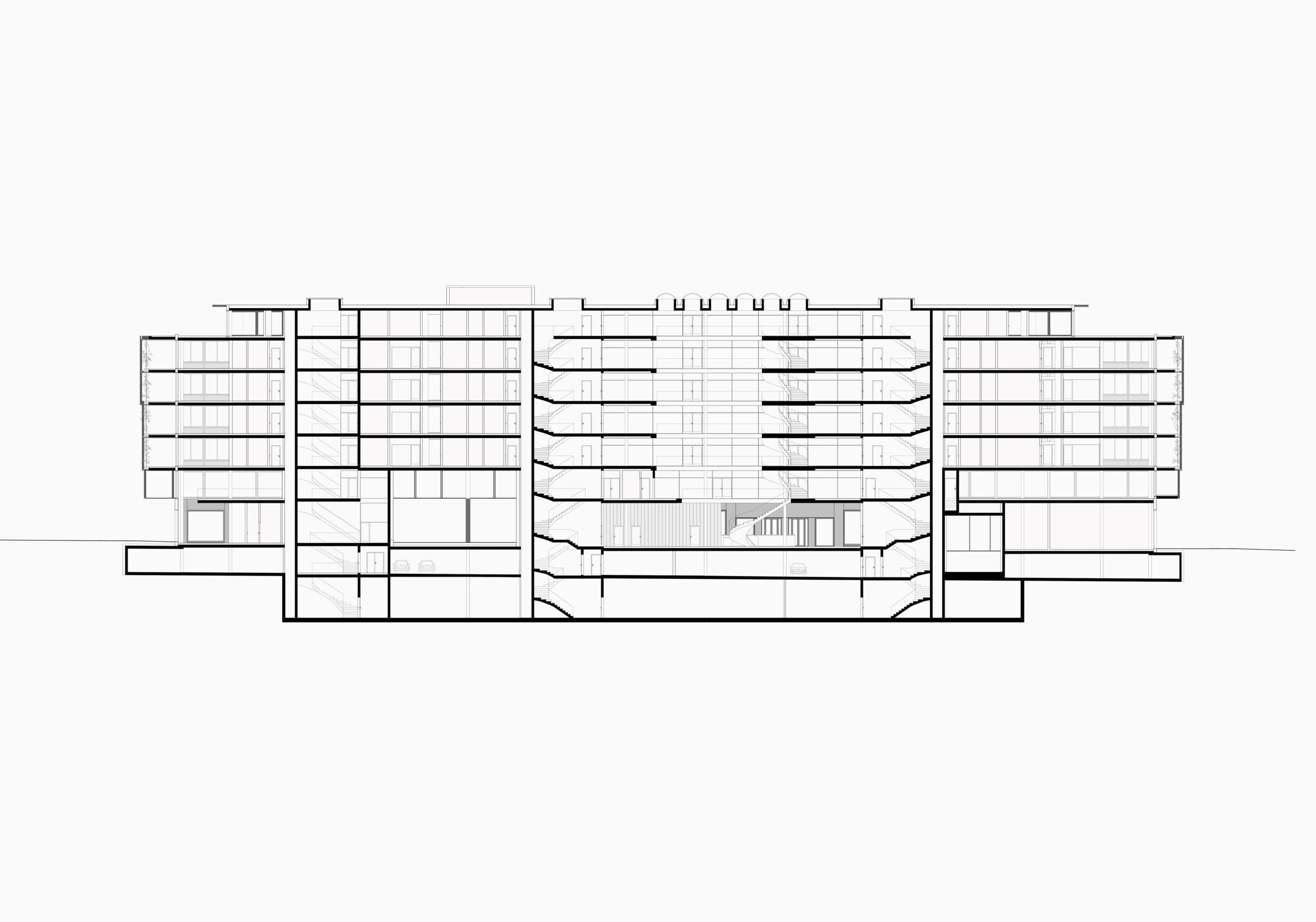

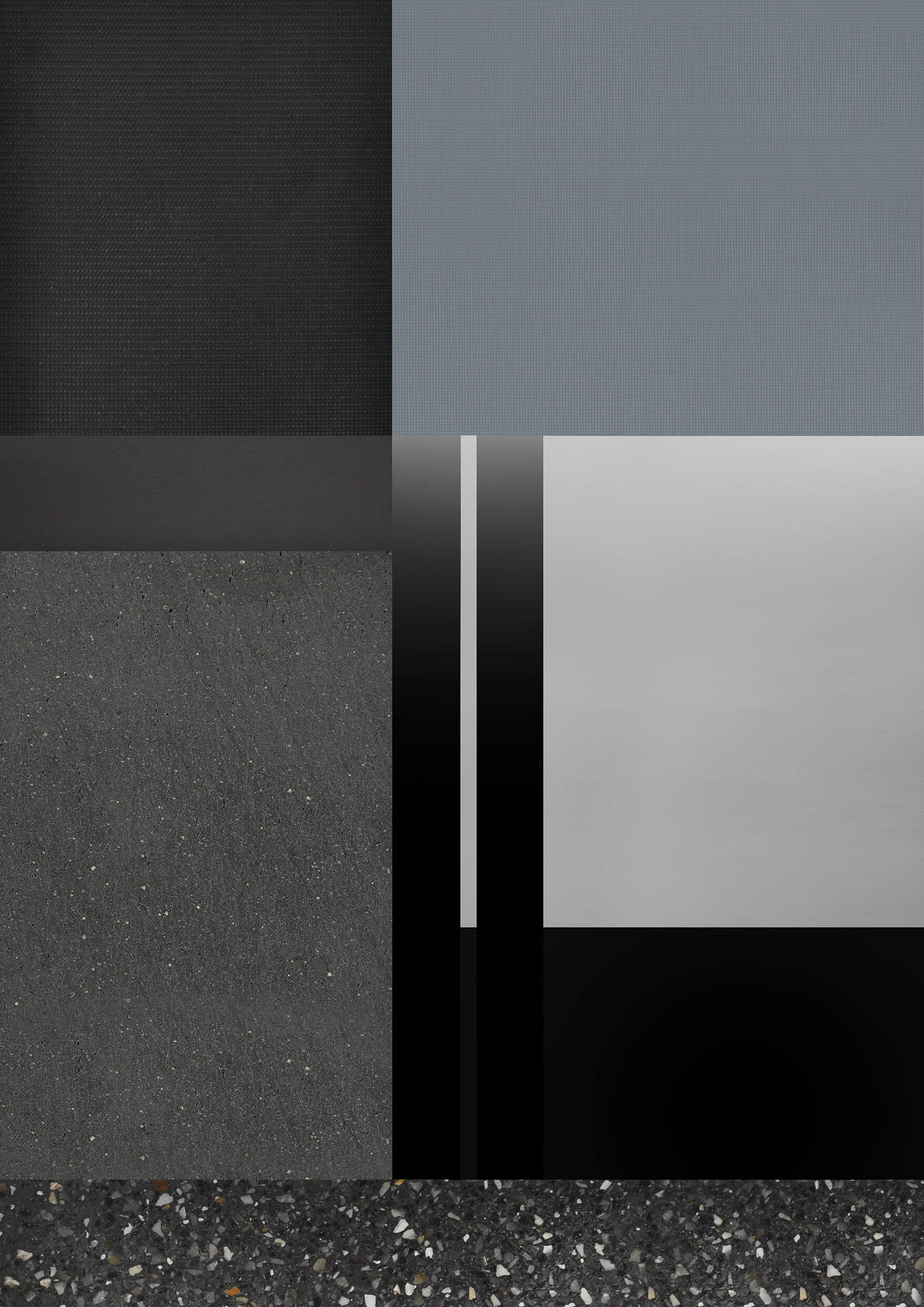

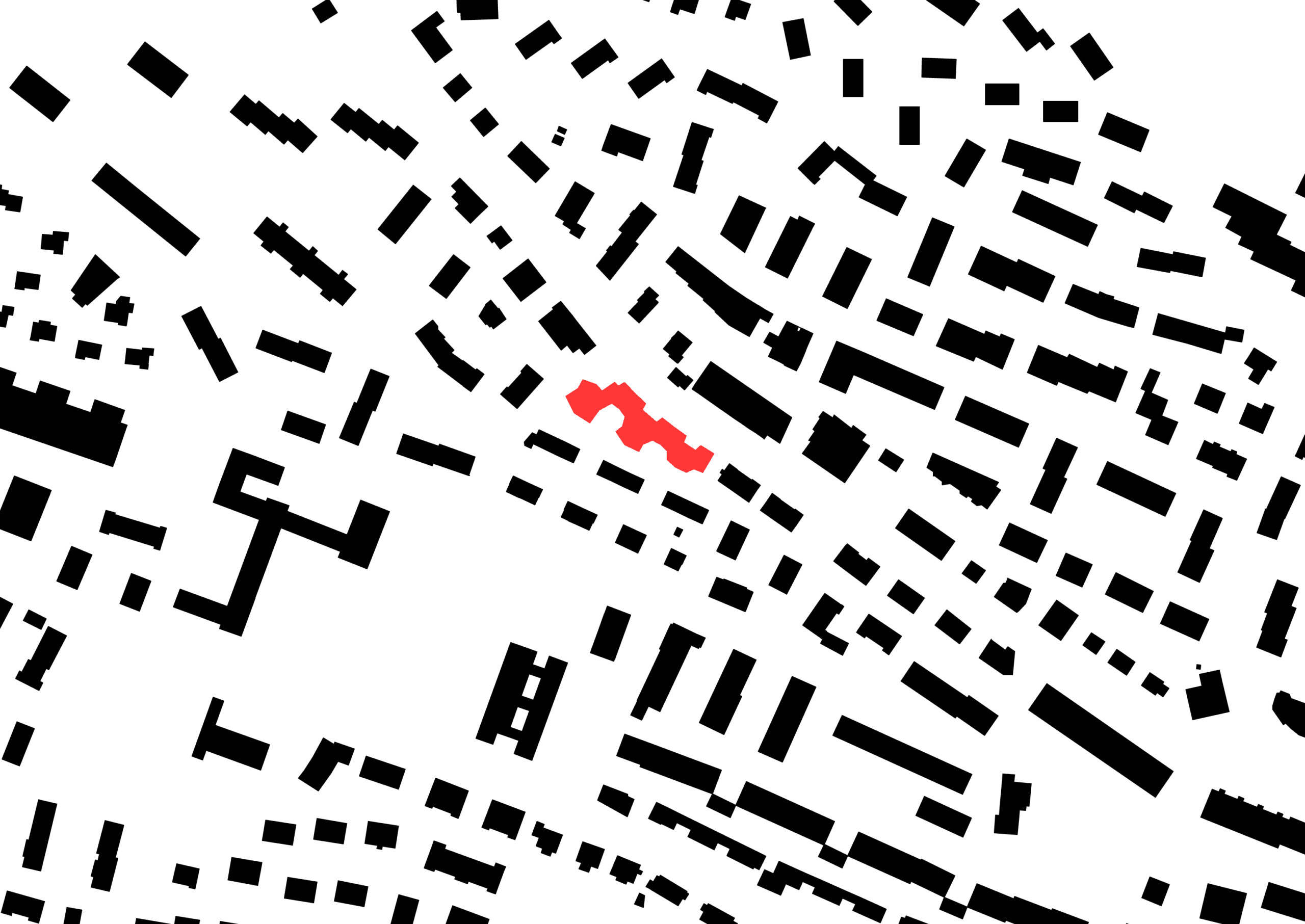

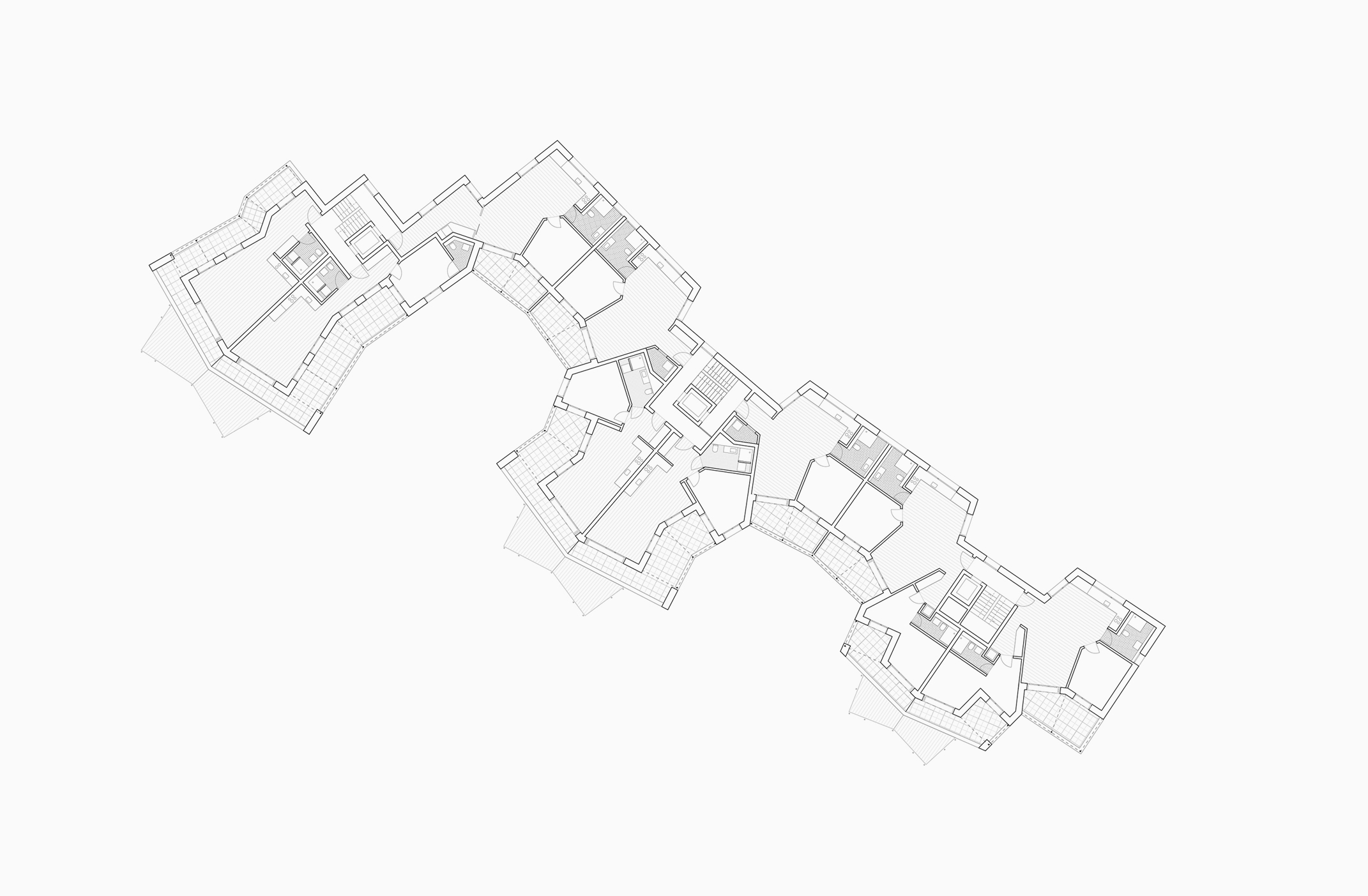

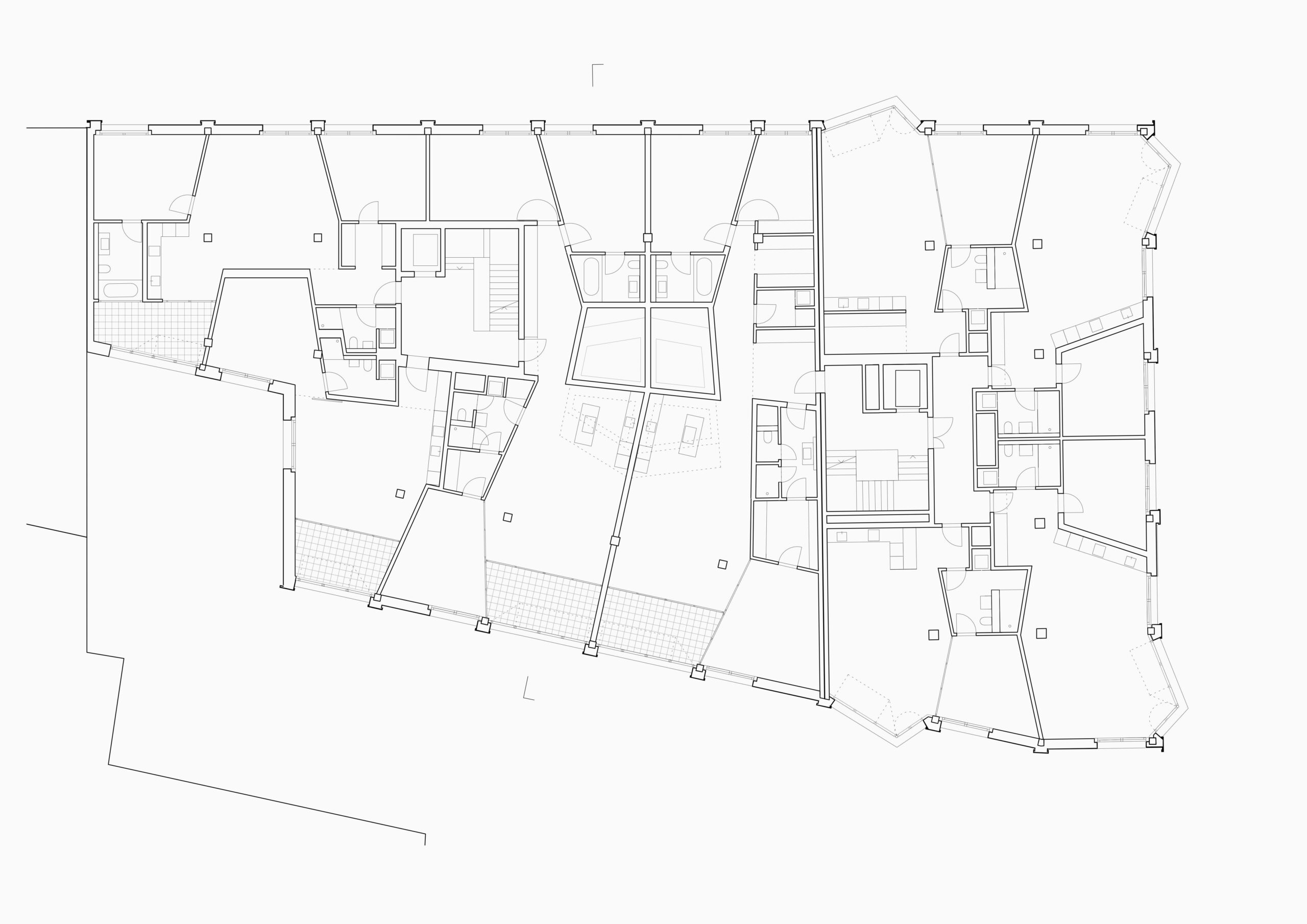

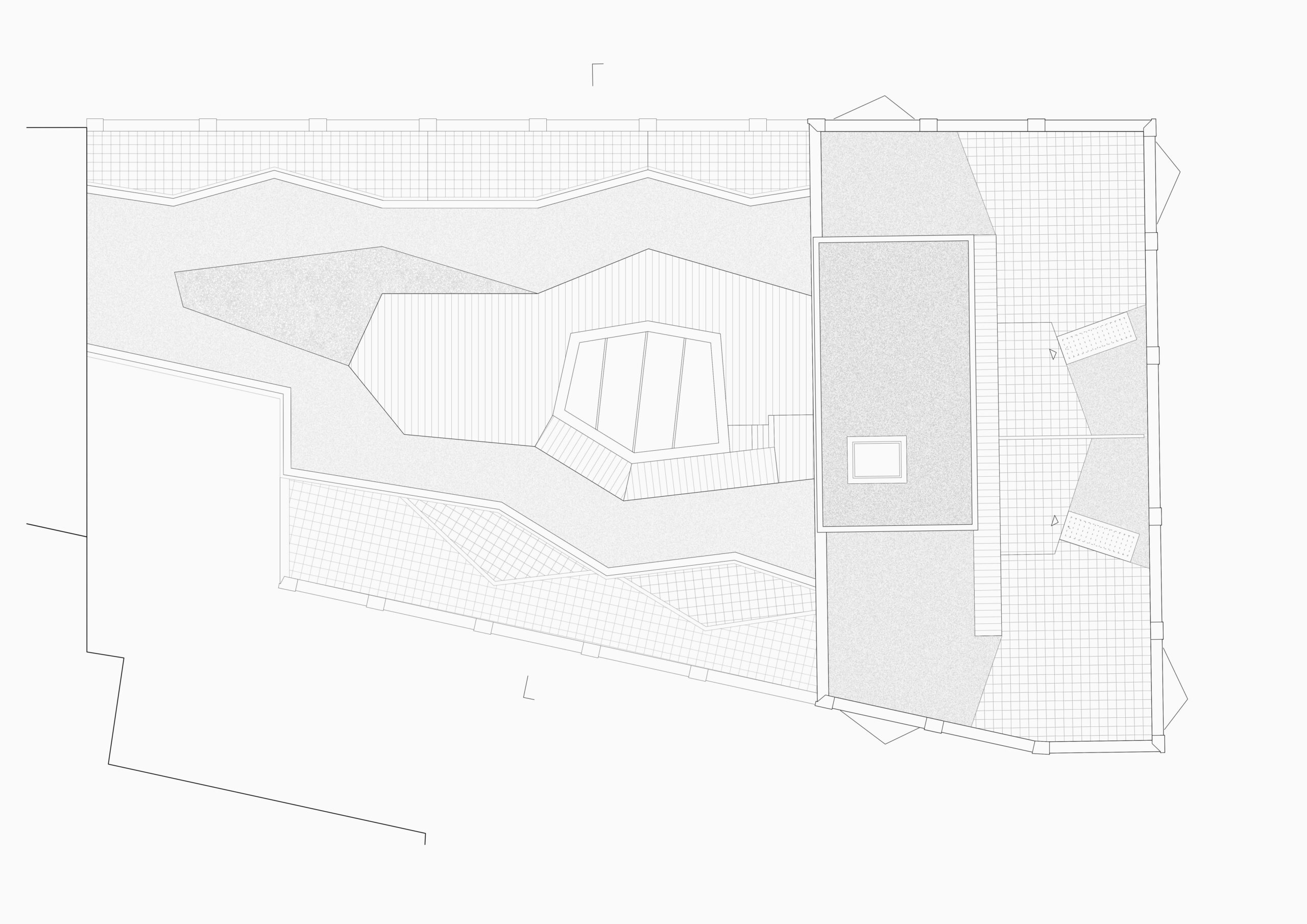

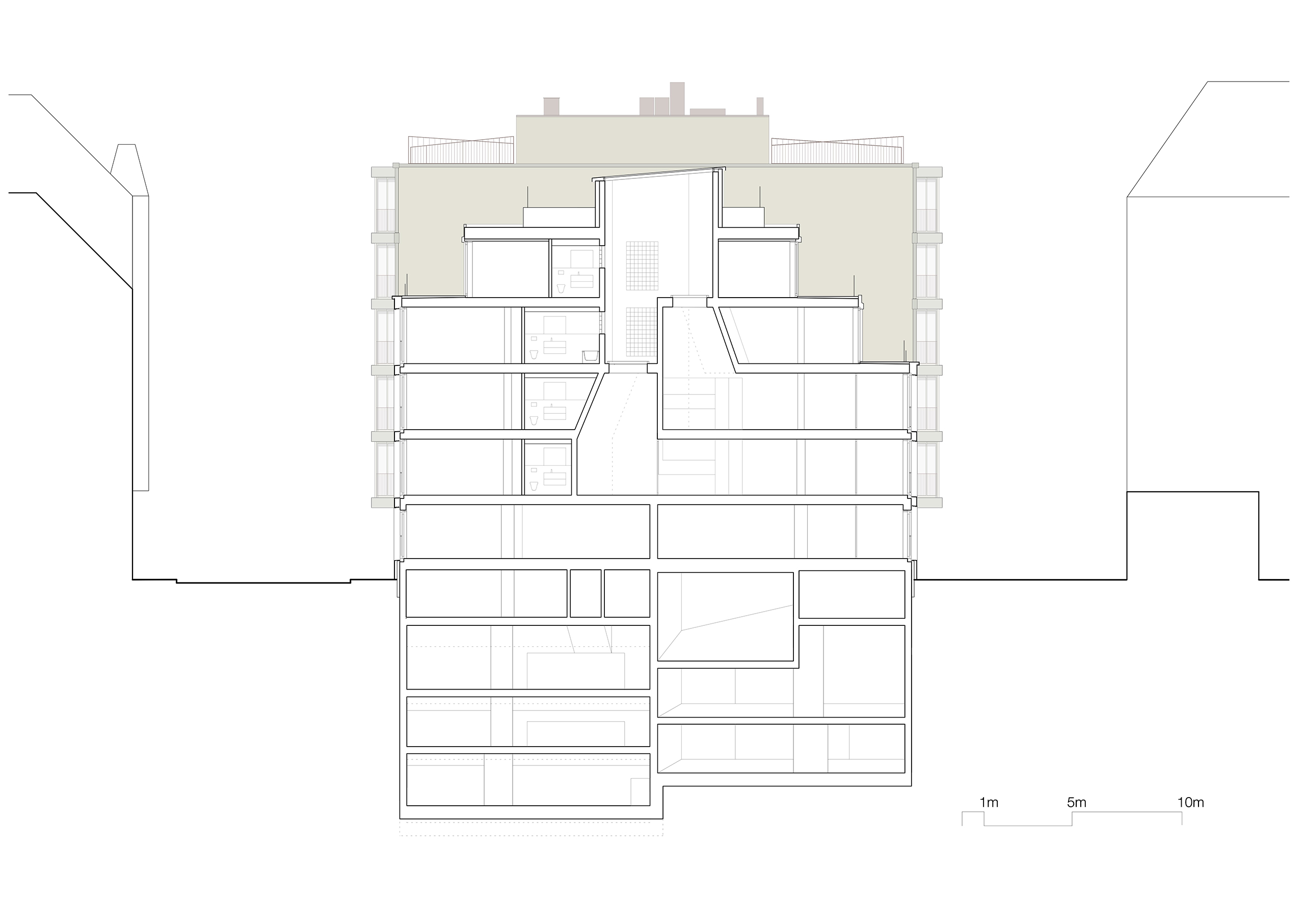

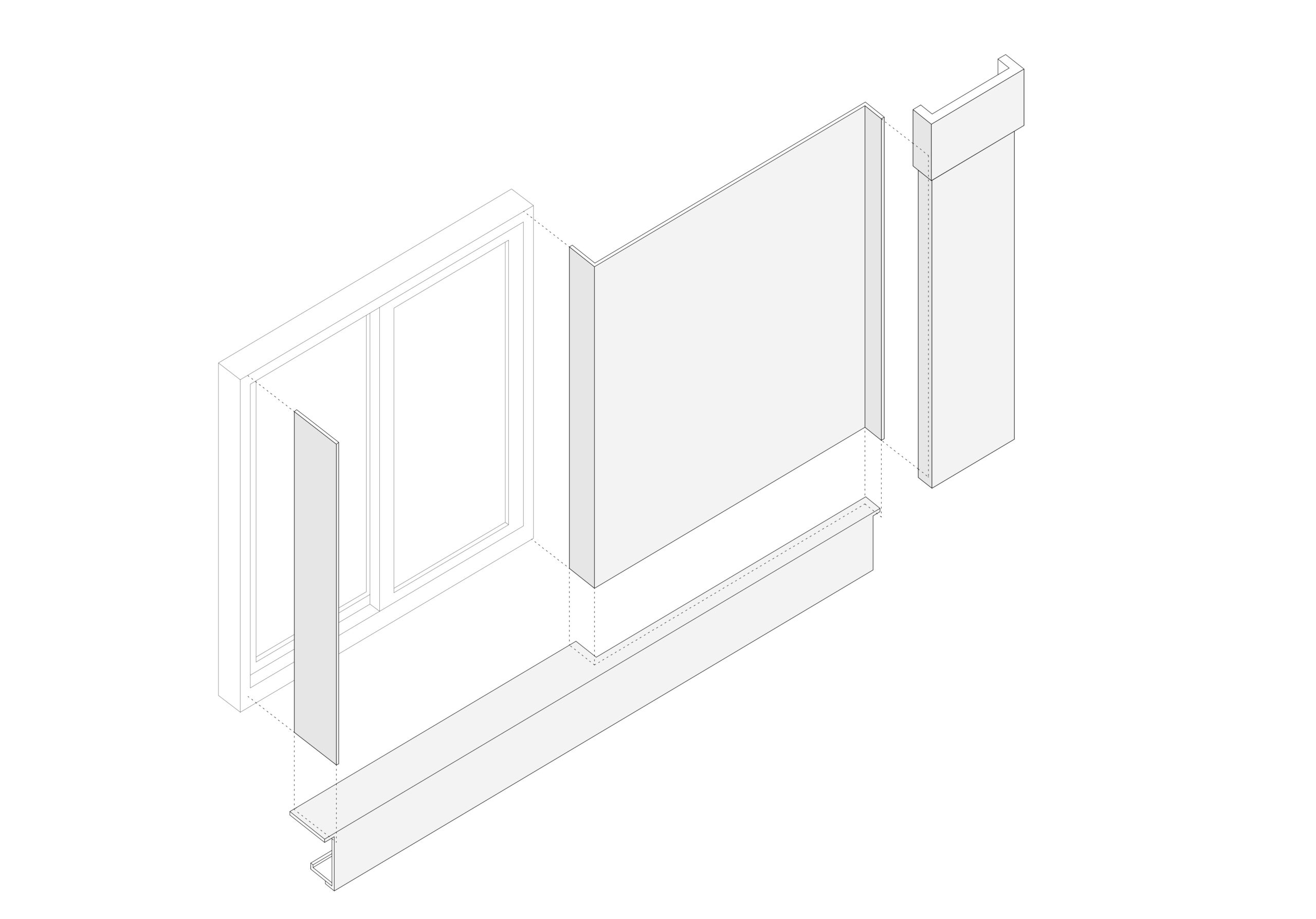

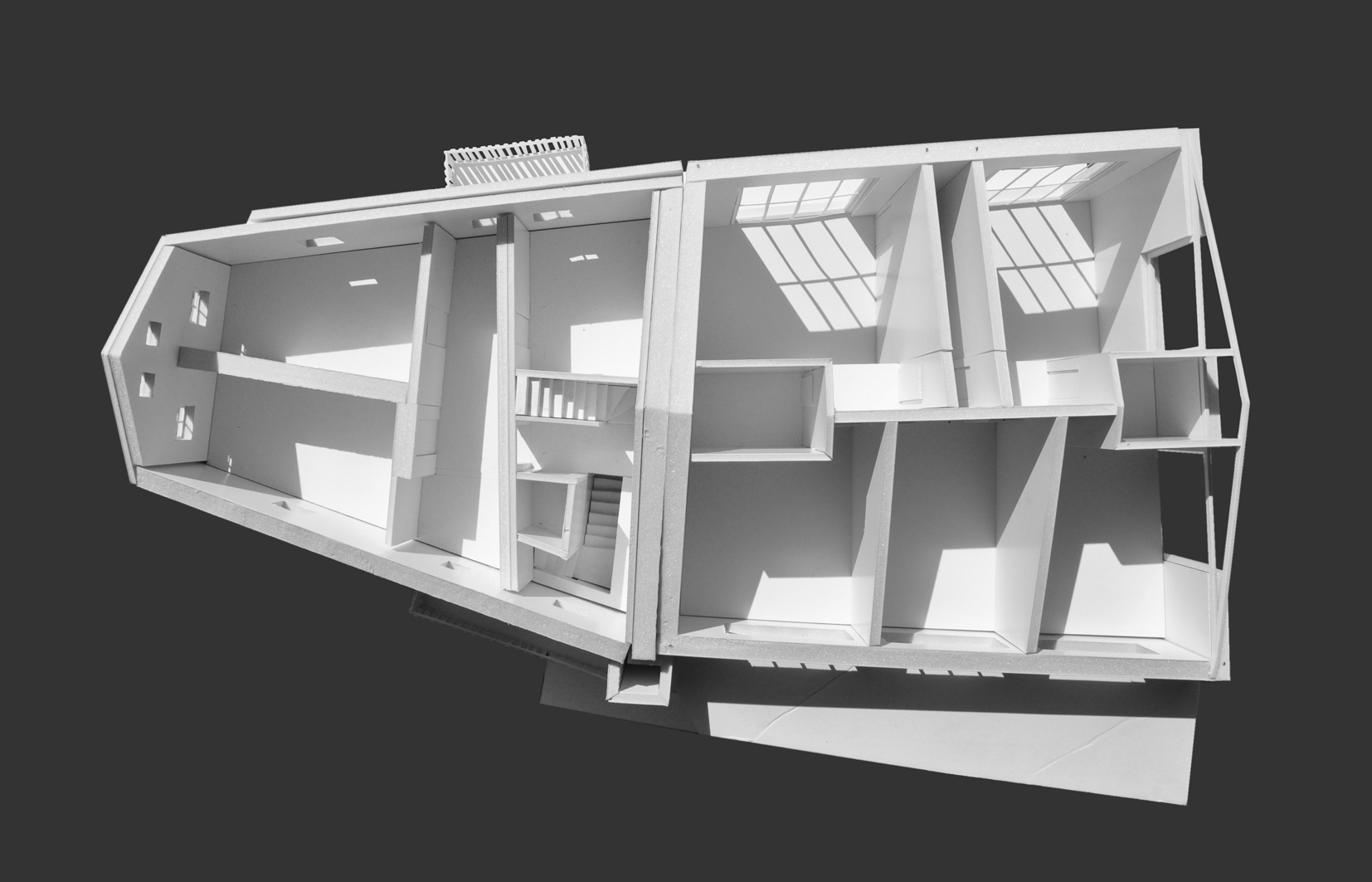

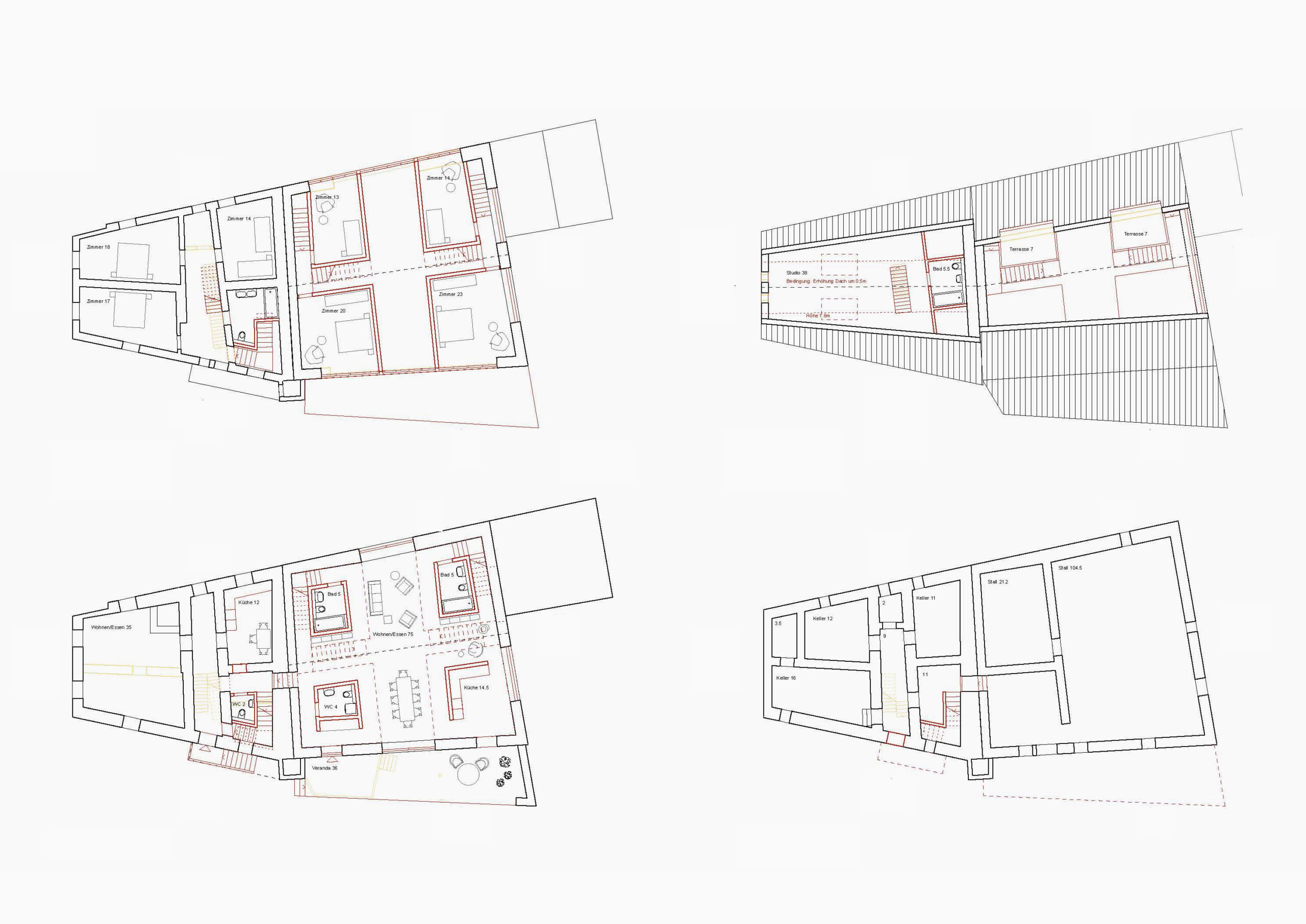

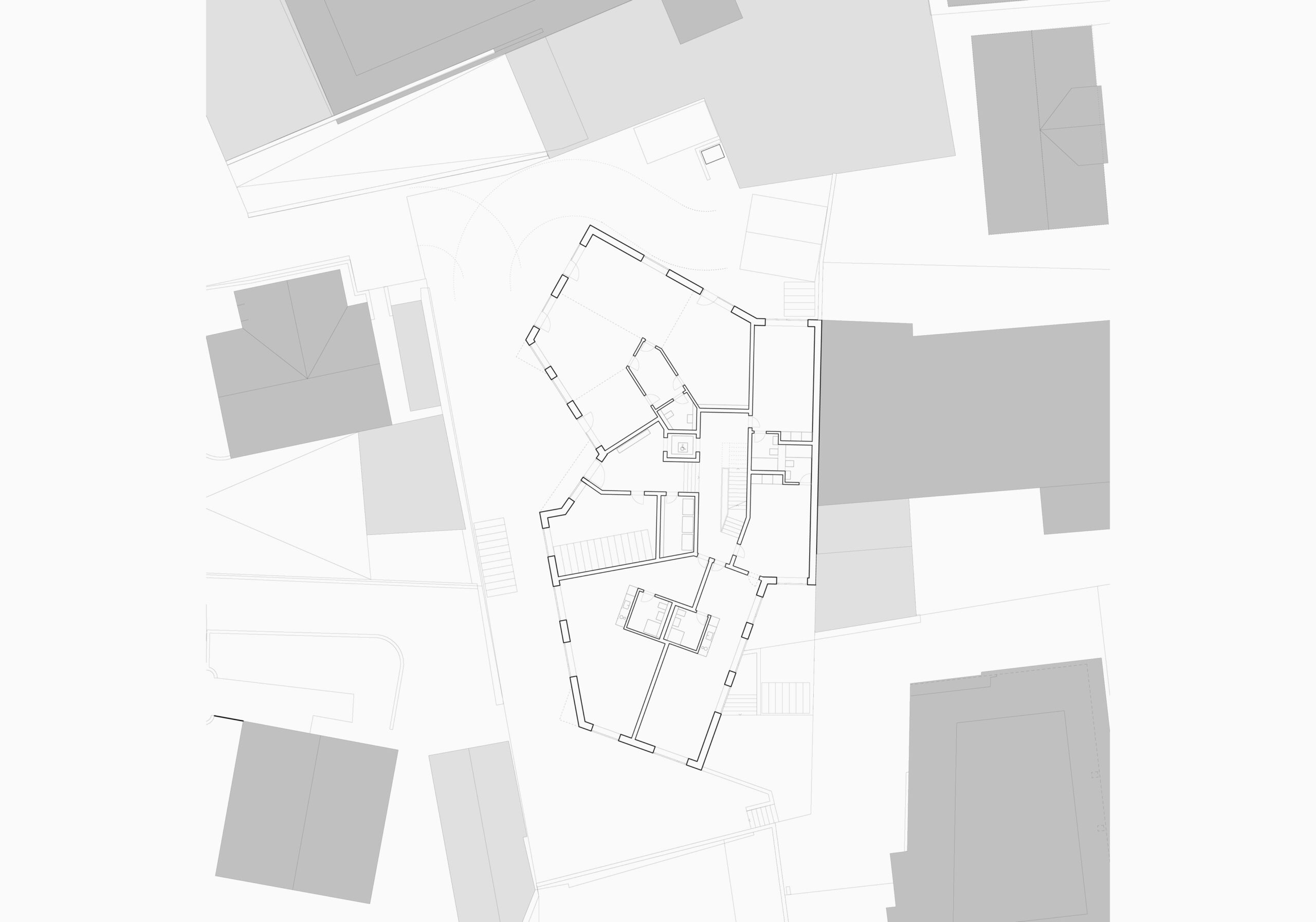

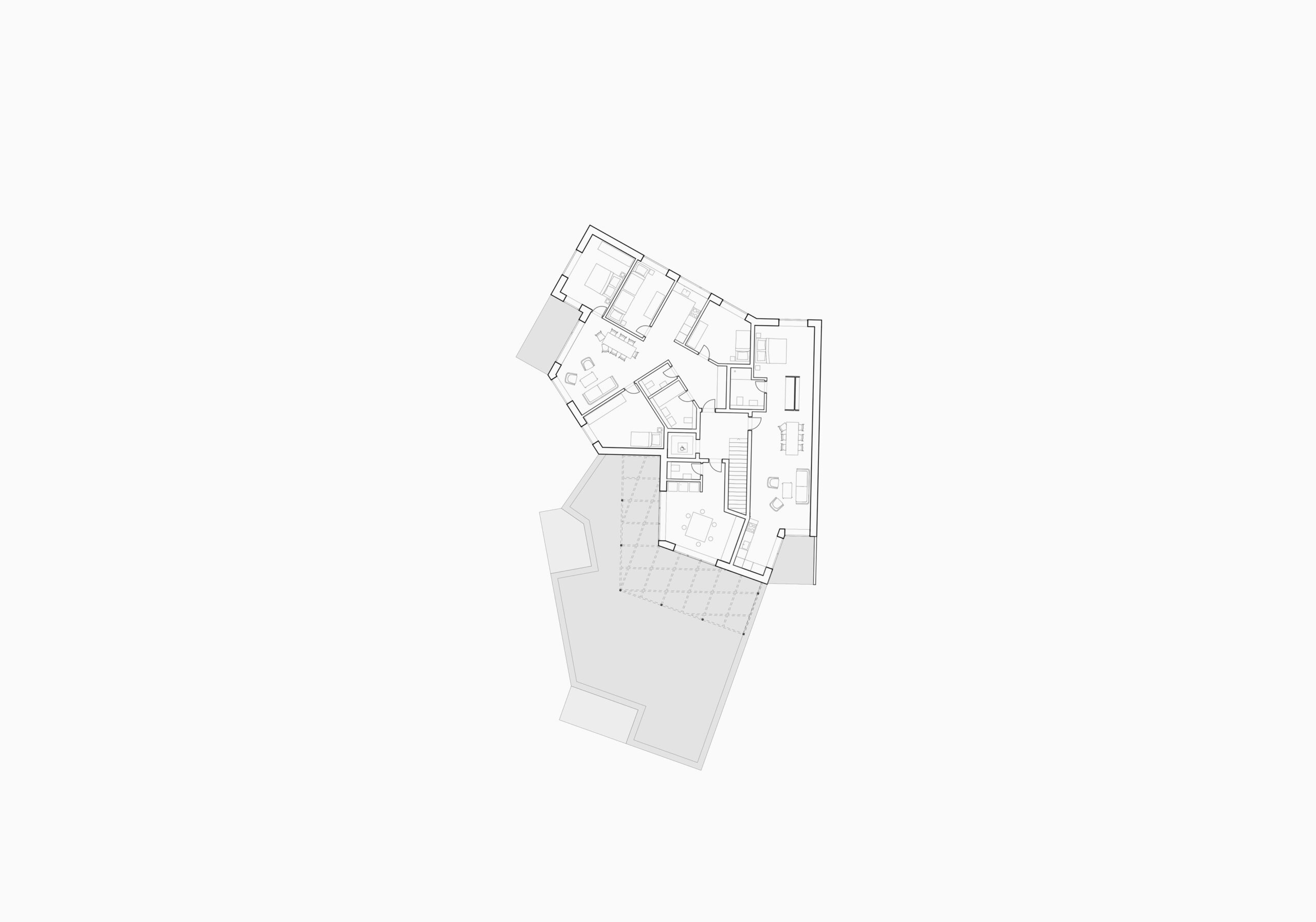

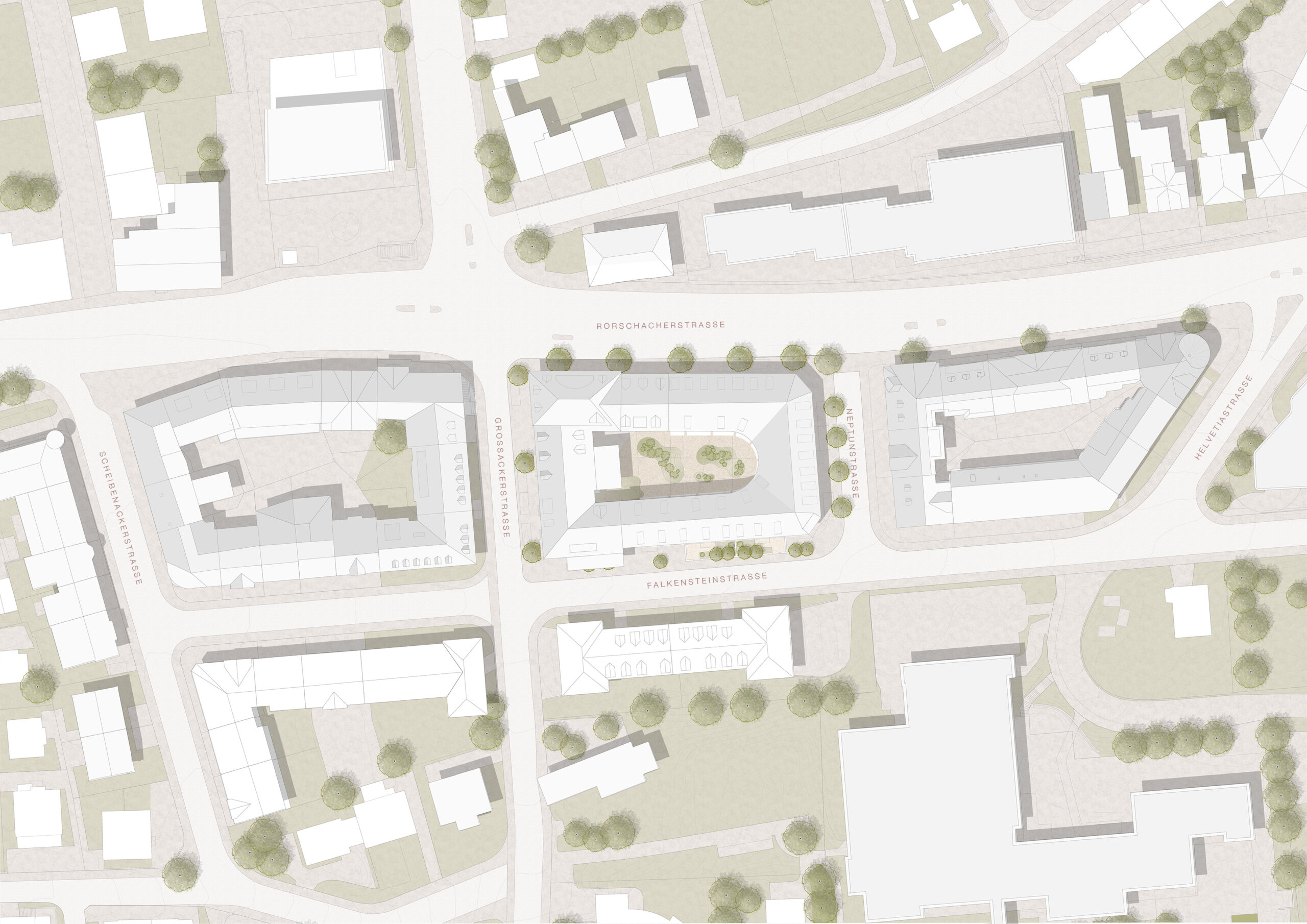

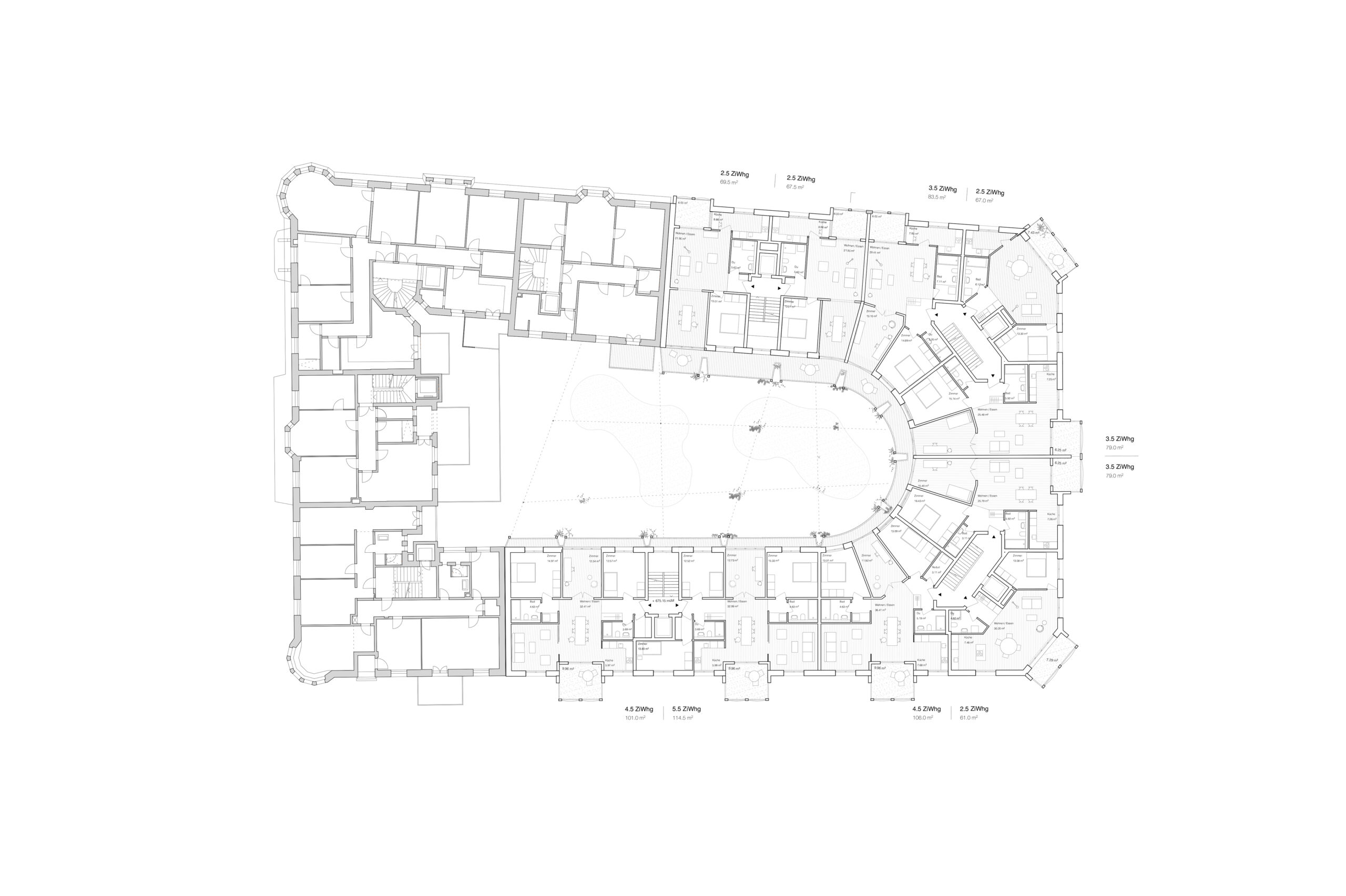

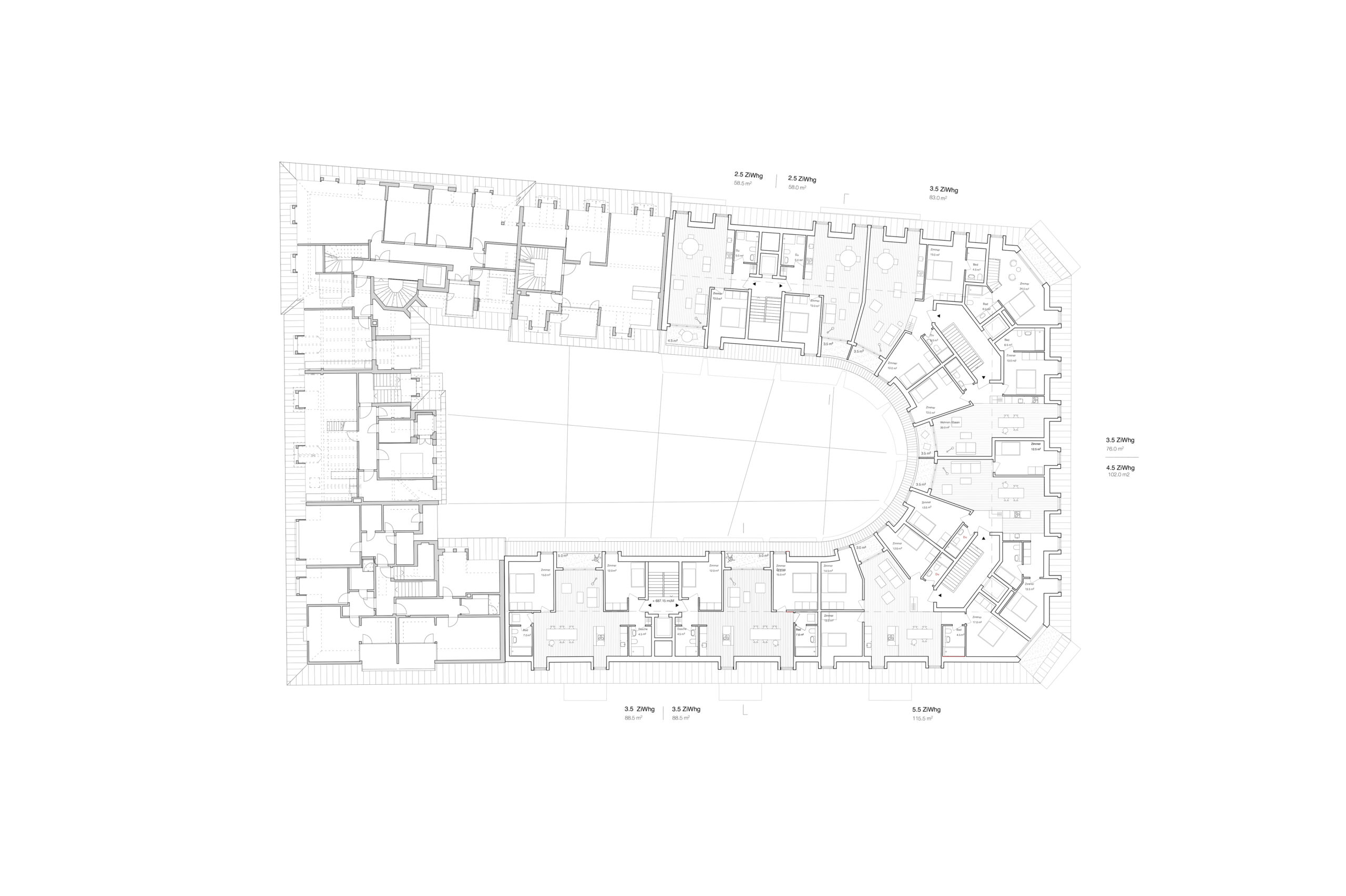

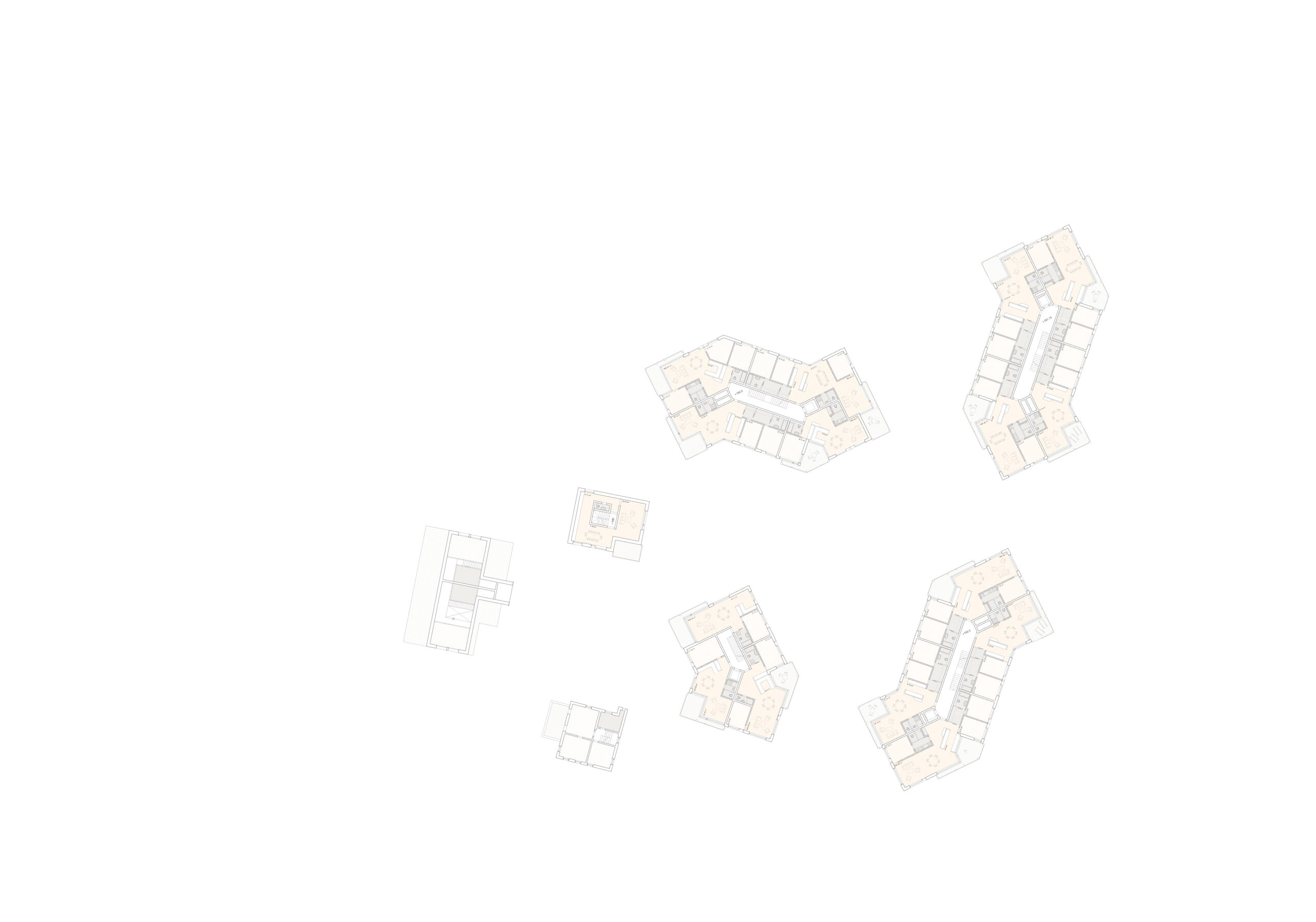

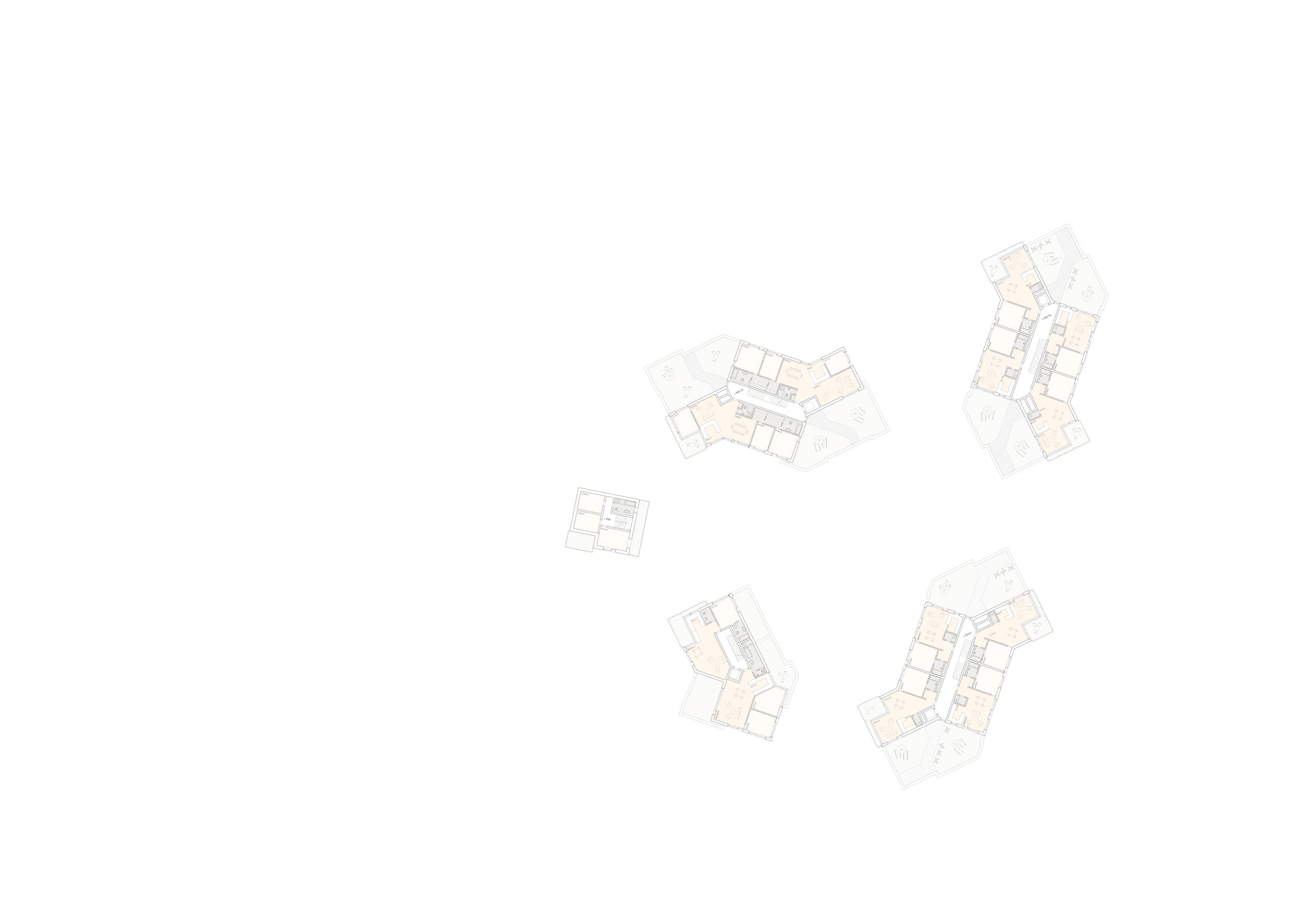

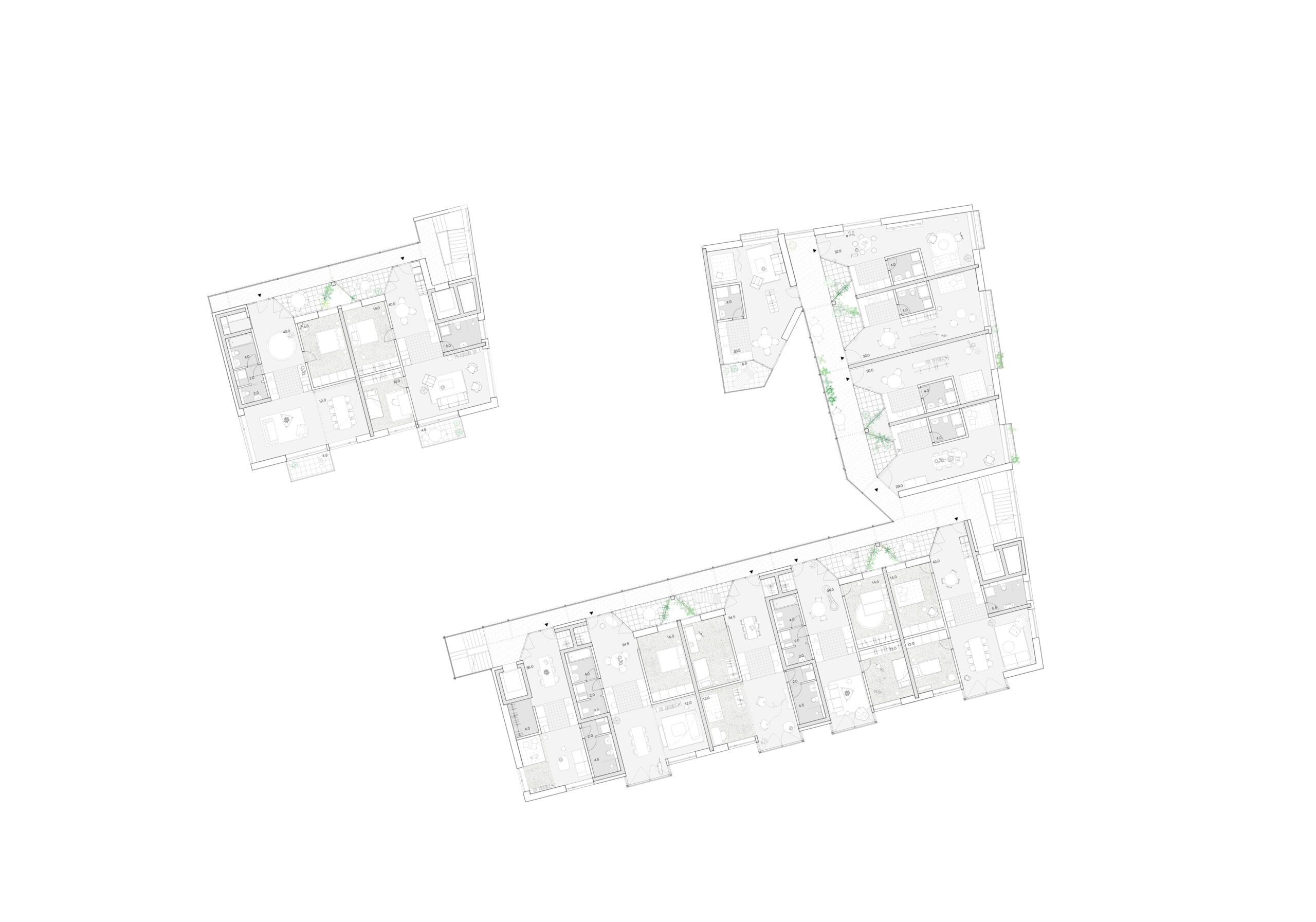

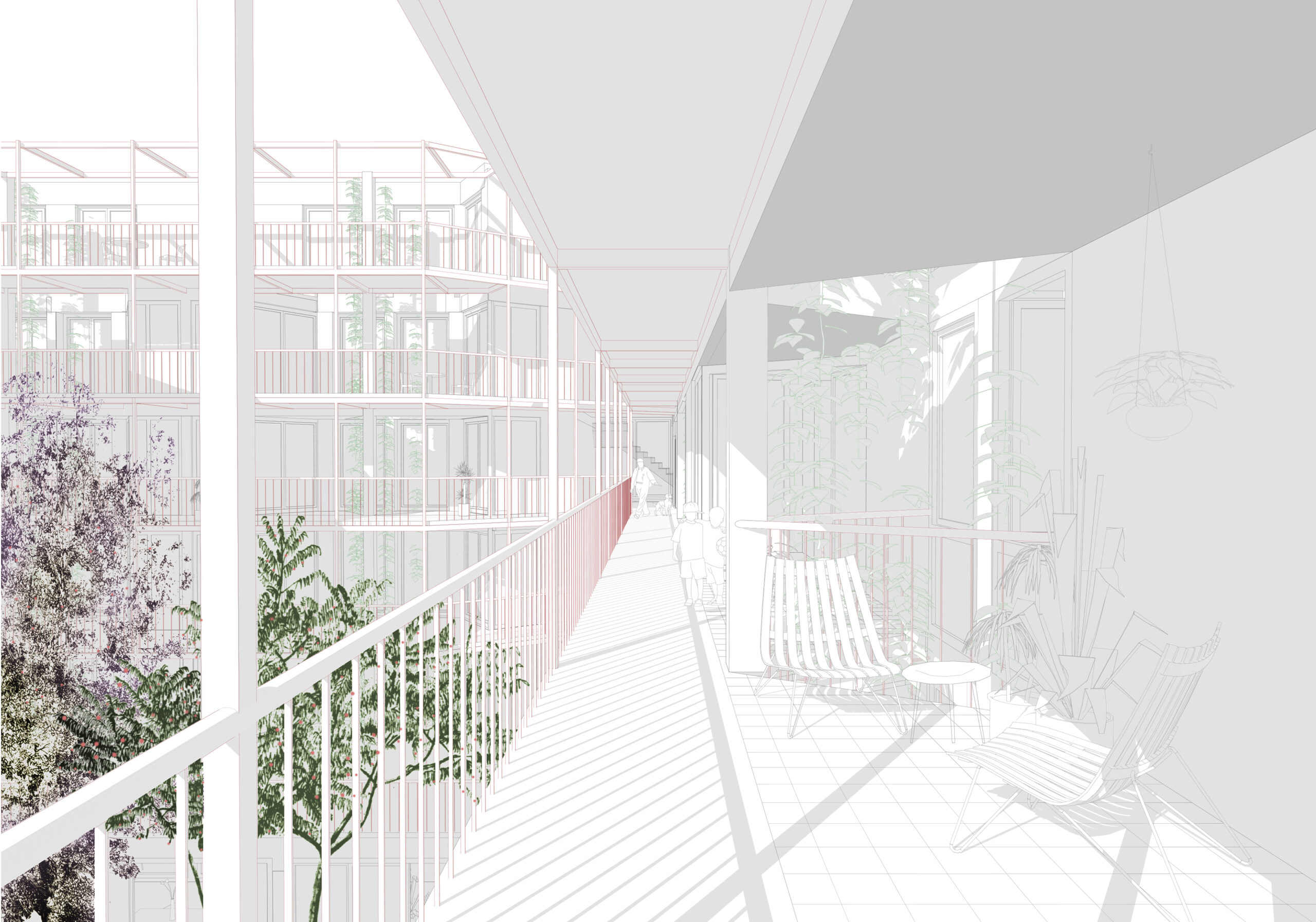

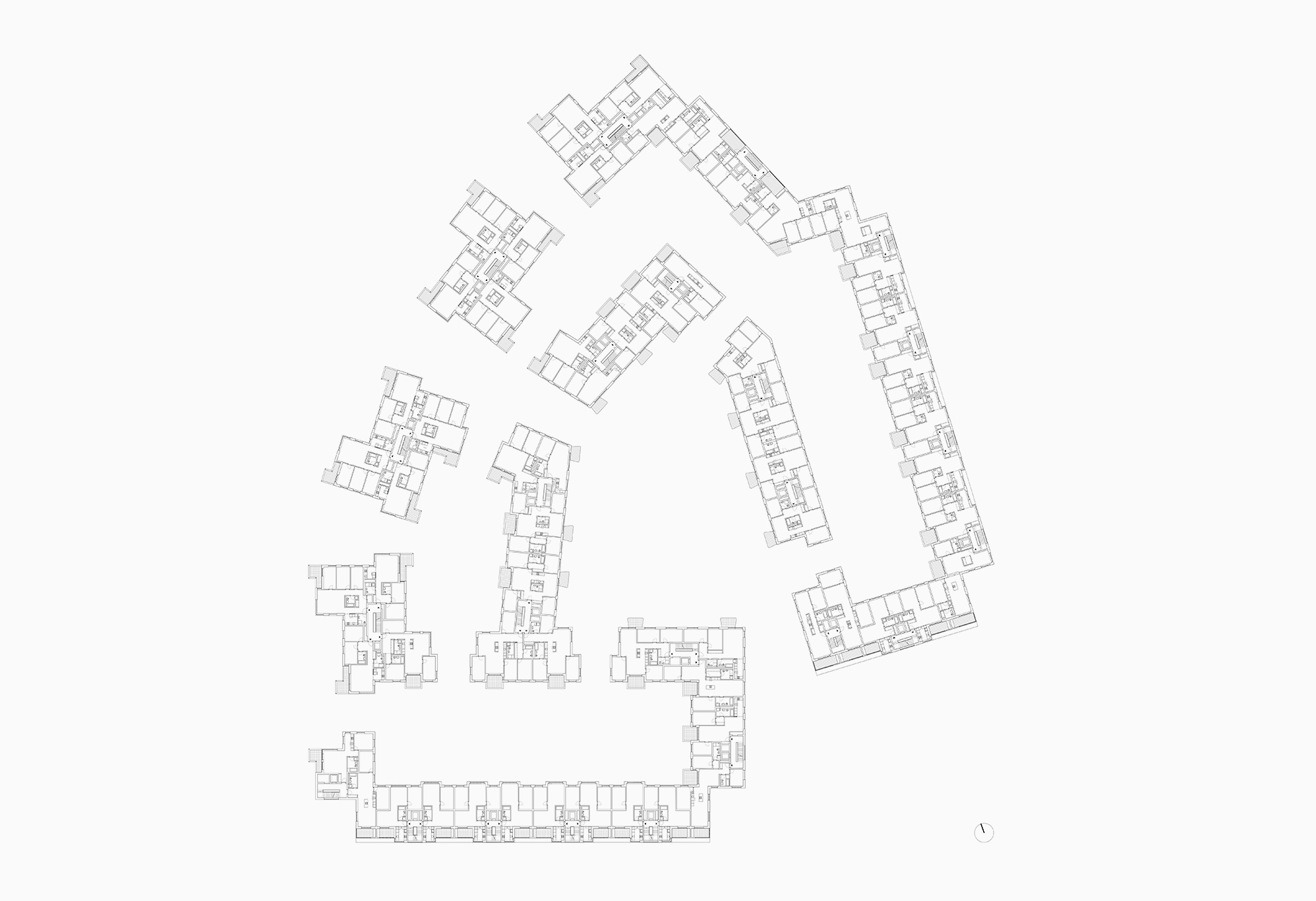

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

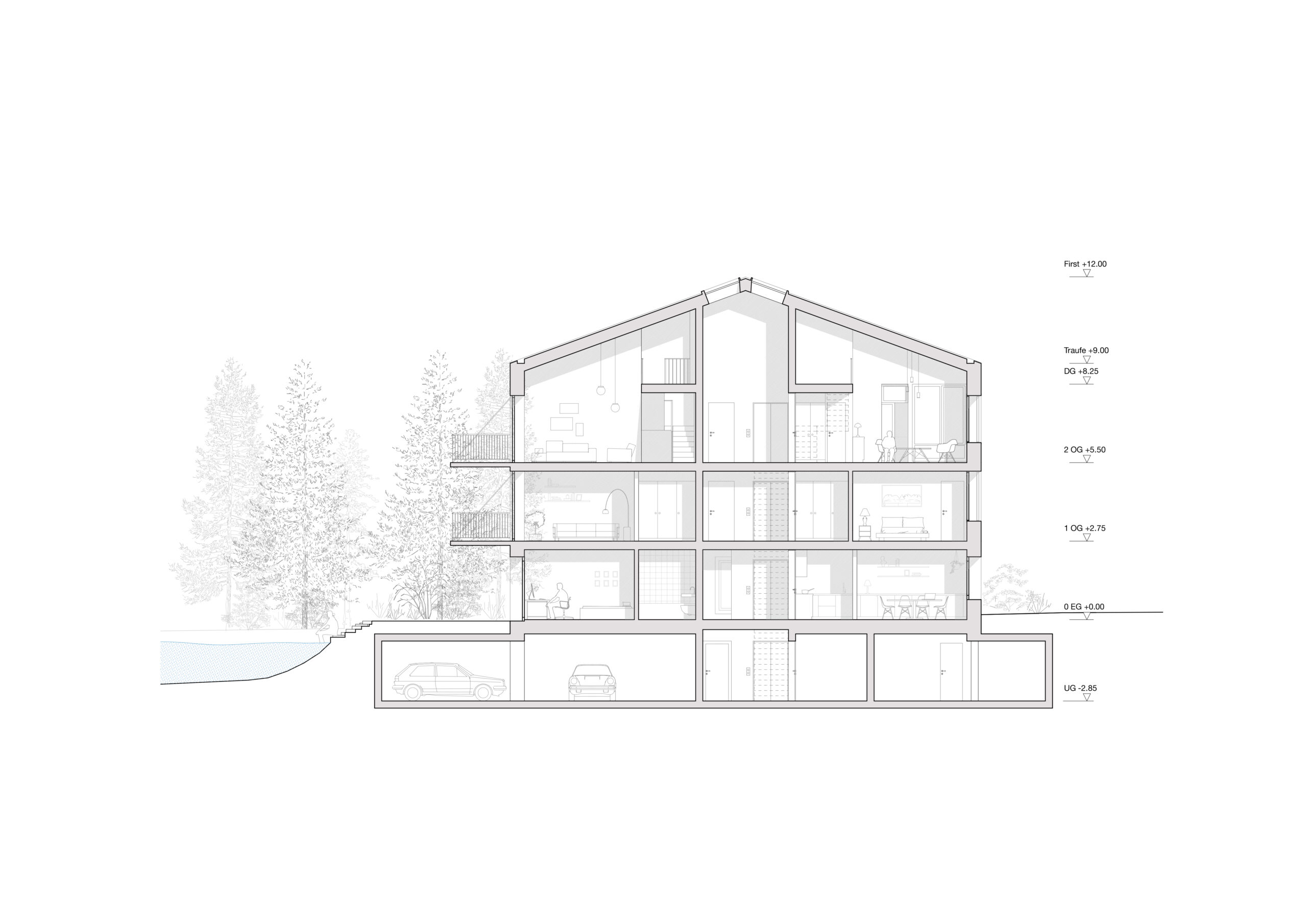

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

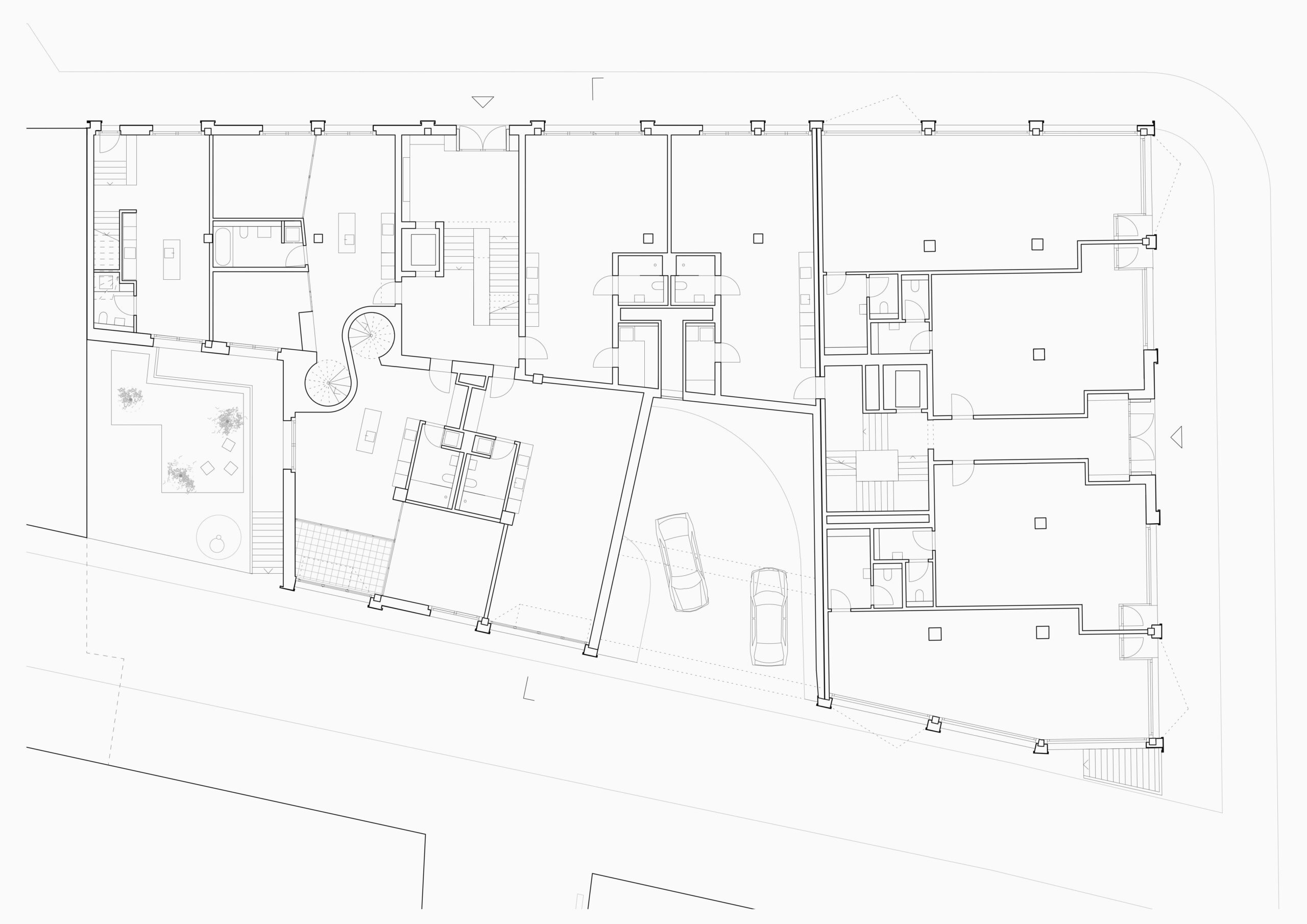

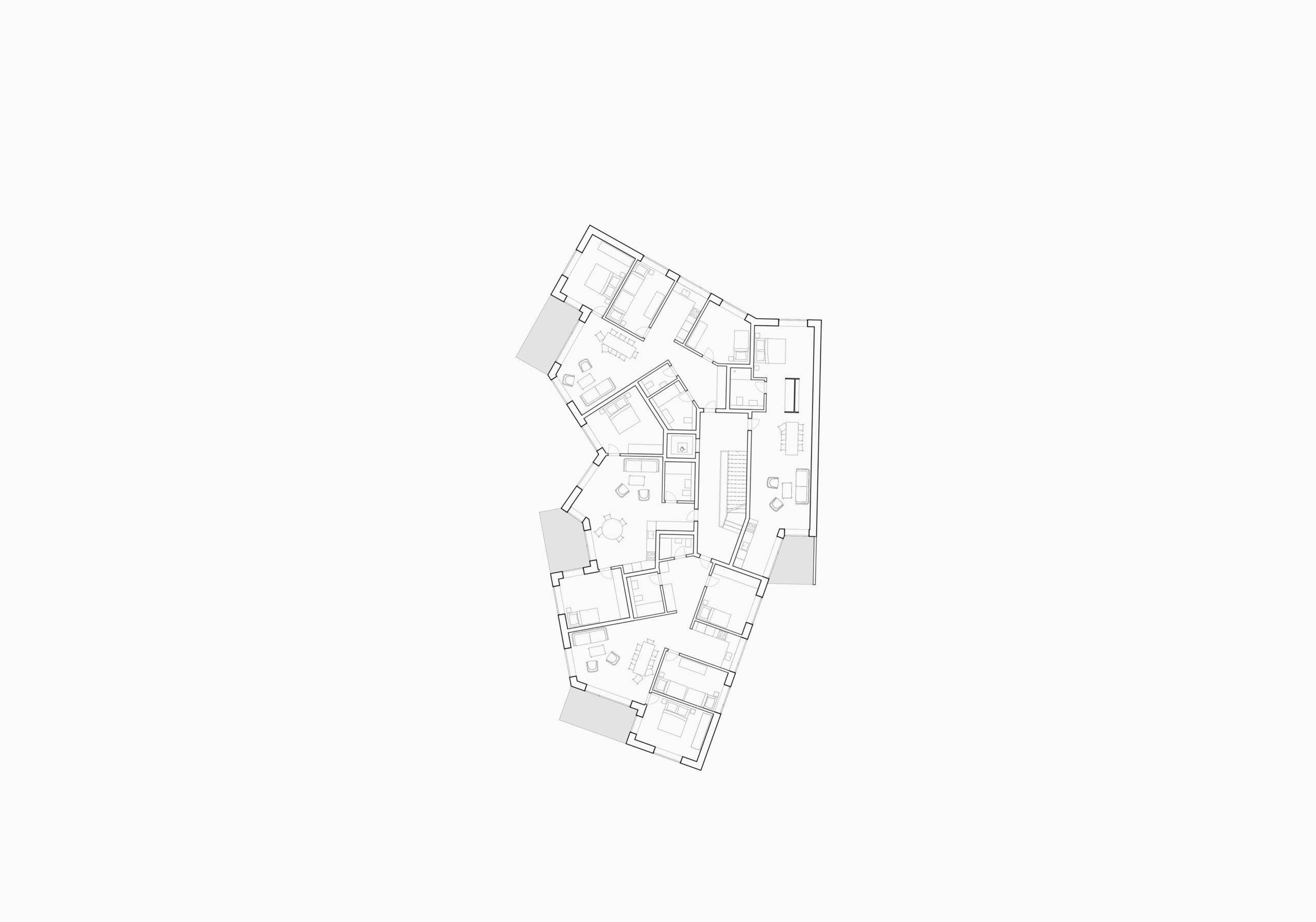

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

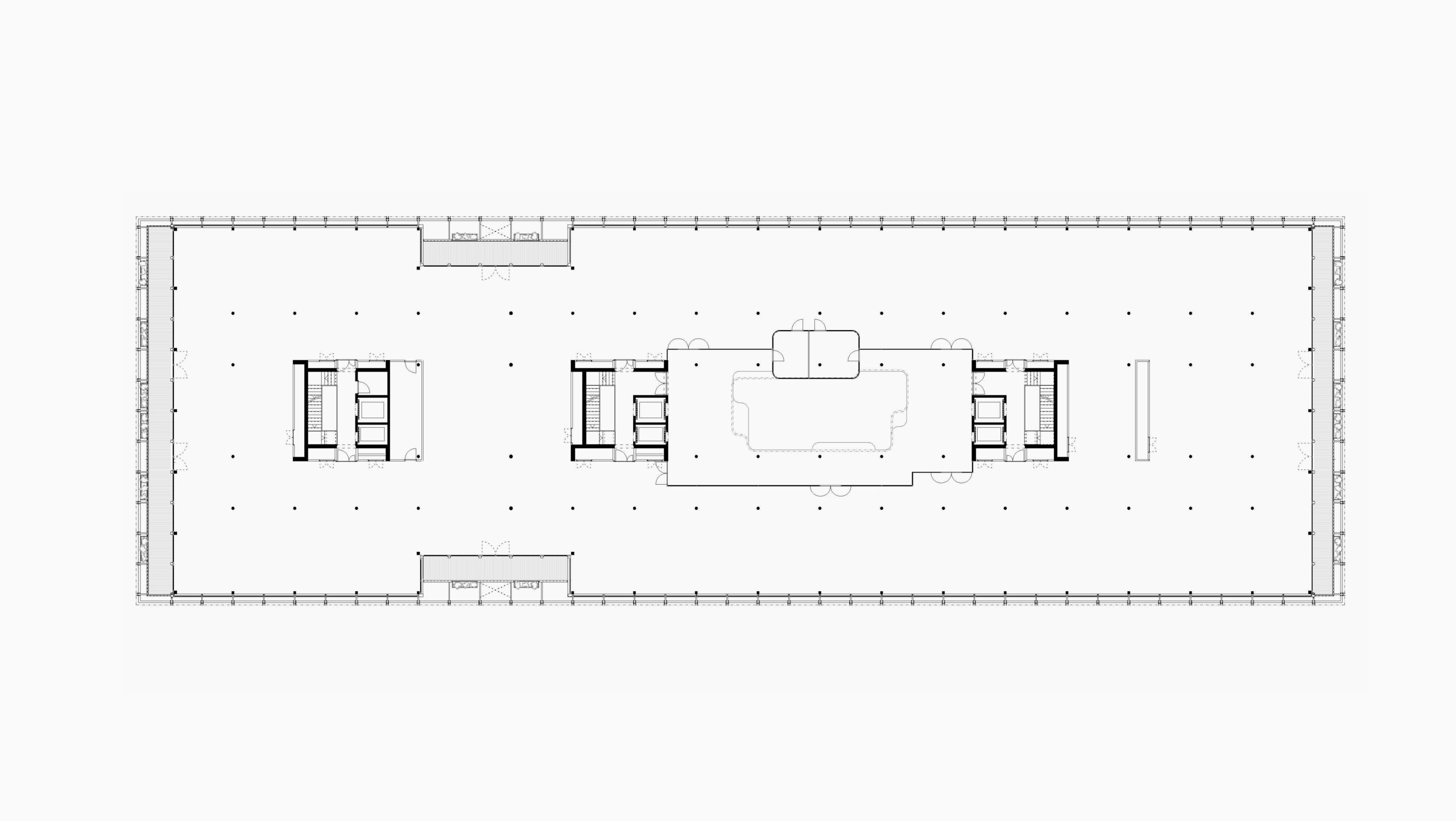

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

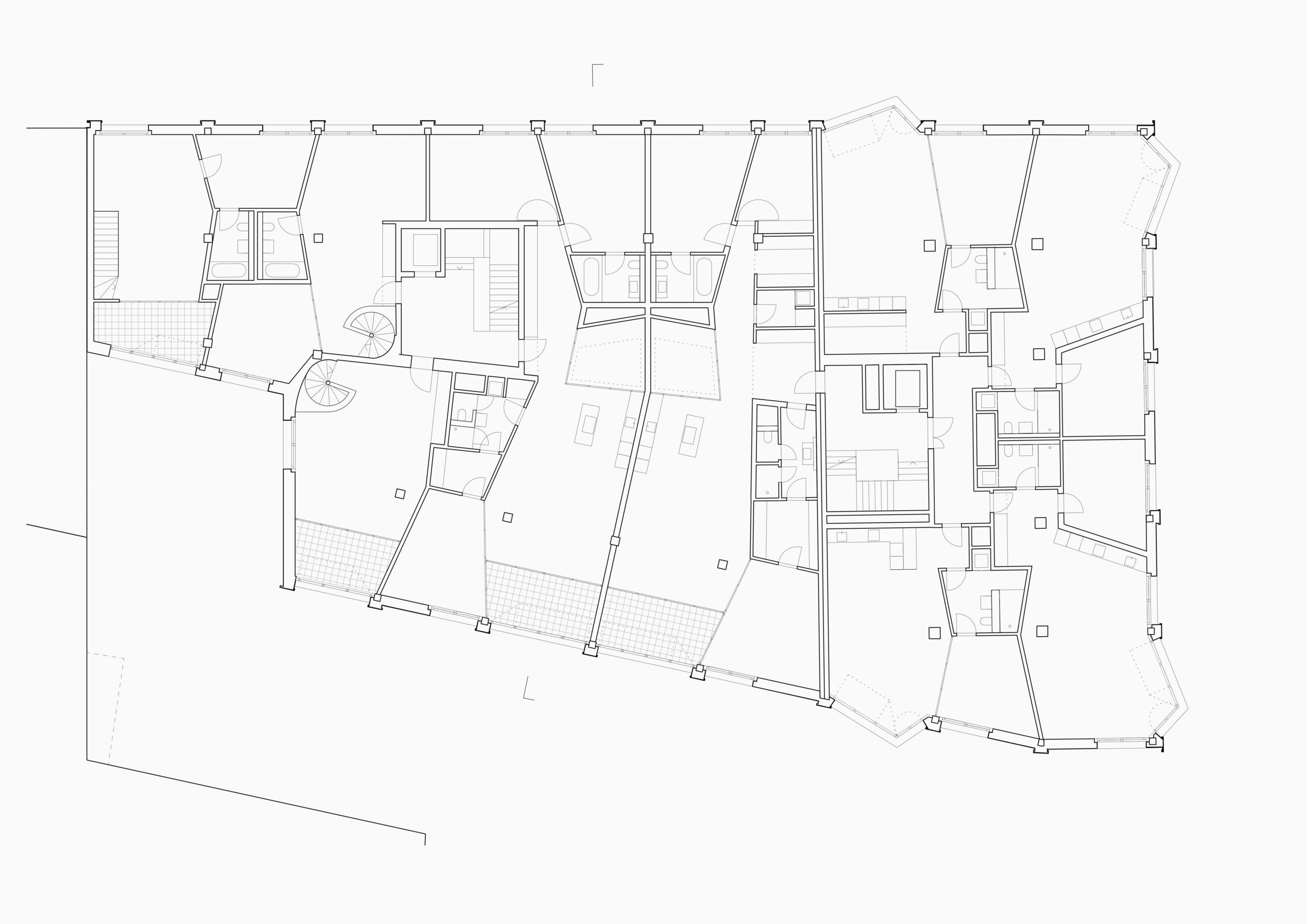

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.

Adresse: Der Gebäudeteil C ist auf die geplante Nutzung des Grossmieters ausgelegt. Ein ausladendes Vordach und ein Rückzug der Fassade markieren den Haupteingang des Single Tenants an der Bürgenstrasse. Von aussen ist der grosszügige Wartebereich für Besucher einsehbar. Ein repräsentativer Empfangs-Desk und Zutrittssysteme vermitteln zwischen internem und externem Bereich.

Atrium: Das Herzstück des Gebäudes C bildet das dahinter liegende Atrium, das hell und grosszügig ausgestaltet ist und über eine spiralartige Treppe alle Geschosse repräsentativ miteinander verbindet. Es liegt zentral im Gebäudeteil C, eingespannt zwischen den beiden Kerne, die mit Liften und Fluchttreppen ausgestattet sind. Diese sind jedoch so ausgebildet, dass sie zum Atrium hin grossflächig verglast sind, wodurch kurze Distanzen über die Geschosse hinweg einfach überwunden werden können. Als verbindende, repräsentative Vertikalerschliessung stellt das Atrium die visuelle und räumliche Verbindung über die Geschosse hinweg sicher und ermöglicht den Mitarbeitenden kurze Wege und eine gute Orientierung. Mit Steharbeitsplätzen und Lounge-Bereichen ausgestattet bietet sie zudem die Möglichkeit für den Informellen Austausch der Mitarbeitenden.

Plaza: Das erste Obergeschoss ist als öffentliche Plaza ausgebildet. Hier befinden sich Personalrestaurant mit Free-Flow, Work-Café, Konferenz- und Meetingräume sowie verschieden Amenities. Die Plaza ist für die Mitarbeitenden gut auffindbar und als Ort der Begegnung und des Austauschs ausgebildet. Externe Gäste gelangen über den Empfang und die Spiraltreppe direkt in den Konferenzbereich. Dieser ist so ausgestaltet, dass die mittig platzierten Konferenzräume flexibel zu grösseren Einheiten zusammen gefasst werden können. Sie können jedoch auch komplett zur Seite geschoben werden, wodurch sich das Work-Café in eine grosse Town-Hall für Meetings mit 200 Personen umwandeln lässt.

Bürokonzept: Bei der Entwicklung des Bürokonzepts wurde grossen Wert auf nutzungsspezifische Flexibilität sowie auf eine optimale Belichtung gelegt. Das Atrium belichtet die Mitte des Gebäudes, so dass Arbeitsplätze auch in der Nähe des Atriums angelegt werden können. Ein Fassadenraster von 2.70 Metern, kurze Erschiessungswege und eine einfache Leitungsführung ermöglichen es, die Büroflächen flexibel als Open Space oder als Einzelbüros zu nutzen.

Das Bürolayout des Grossmieters basiert auf dem Konzept des „Activity Based Working“ und dem Leitgedanken „Your Office Is Where You Are“. Der gesamte Gebäudeteil des Hauptmieters ist so konzipiert, dass überall – im Atrium, auf den Balkonen, im Café, in der Bürolandschaft oder auf dem Dach des Attikageschosses – gearbeitet werden kann und soll. Die Mitarbeiter sucht sich dabei die für ihre Tätigkeit die gerade am besten geeignete Arbeitsumgebung aus; feste Arbeitsplätze gibt es nicht. Akustisch abgetrennte und mit einem Vorhang abtrennbare „Working Pills“ zonieren die Bürolandschaft in einzelne Neighbourhoods unterschiedlicher Grösse. Sie stehen für Telefongespräche, konzentrierte Einzelarbeit oder Meetings zur Verfügung und können individuell gebucht werden. Der Standort der „Working Pills“ innerhalb der Bürolandschaft ist flexibel. Er kann je nach gewünschter Grösse der Neighbourhood variiert werden.

Erdgeschossnutzung Öffentliche Erdgeschossnutzungen sind ein wichtiger Faktor für die Attraktivität des neuen Areals Rösslimatt. Der Platzierung der Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen wird deshalb grösste Beachtung geschenkt. Die Gebäudeköpfe entlang der Allee, entlang des neuen Parkbandes sowie die Flächen direkt beim Durchgang wurden dabei als Orte mit dem höchsten zu erwartenden Publikumsverkehr ausgelotet. Das grösste Potenzial für solche Flächen liegt schwergewichtig beim Erdgeschoss entlang der Güterstrasse. Um die Attraktivität dieses Standorts zu stärken sind hier Gastro-, Atelier- und Gewerbeflächen vorgesehen, die sich über interne Treppen ins 1. Obergeschoss erweitern lassen.

–

Erarbeitet mit Demuth Hagenmüller & Lamprecht Architekten

Zusammenarbeit mit Alessandra Villa Architektur

Mitarbeit Wettbewerb

Lilian Demuth, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht, Alessandra Villa

Mitarbeit Planung und Ausführung

Bernard Resewski, Andreas Lober, Federico Farinatti, Paula Seeling, Manuel Oswald, Maria Milic Sticca, Jan Pelcik, Sandra Hagenmüller, Andreas Lamprecht

Bauherrschaft

SBB Immobilien AG

Baumanagagement

Caretta + Weidmann AG

Totalunternehmer

Implenia Schweiz AG

Landschaftsarchitekt: w+s Landschaftsarchitekten AG

Ingenieur: Walt Galmarini AG

HLKS-Planer: ADZ AG

Elektroplaner: Boess AG

Bauphysik: Durable GmbH

Fassade: Mebatech AG

Lichtplanung: Reflexion AG

Brandschutz: Makiol Wiederkehr AG

BÜRO- UND GEWERBEHAUS RÖSSLIMATT

LUZERN, 2022-2025

EINGELADENER PROJEKTWETTBEWERB, 2020, 1. Preis

Als Auftakt für das Quartier Rösslimatt fasst der neue Stadtbaustein die Baufelder B und C zu einem einzigen, differenzierten und vielschichtigen Gebäude zusammen. Gleichermassen robust und einladend im Sockelbereich wird der öffentliche Anspruch des Gebäudes markiert. Die darüber liegenden Bürogeschosse werden von einem Kleid aus Metall und Glas umhüllt und stellen den Austausch einer modernen Arbeitswelt zwischen innen und aussen her. An ausgezeichneten städtebaulichen Stellen zieht sich die Bürofassade zurück und schafft begrünte, klimatische Pufferzonen. Wie Köpfe und Taillen helfen sie, das Gebäude zu zonieren, ihm einen Massstab zu geben und im Quartier zu verankern. Während die durchgängigen Balkone an den Stirnseiten Blicke zur Allee und in den Park freigeben, leiten die Einzüge die Fussgänger durch die zweigeschossige Passage.

Drei in der Mittelzone gesetzte Treppenkerne strukturieren das Gebäude sowohl statisch als auch räumlich. Als betonierte Kerne verbinden sie sich mit dem Untergeschoss und bilden das Rückgrat des Gebäudes. Das eingeführte Stützenraster gewährleistet eine maximale Nutzungsflexibilität. Die Schnittstelle der beiden Gebäudeteile über dem Durchgang ist als flexible Schaltzone ausgebildet, die je nach gewünschter Nutzung dem einen oder dem anderen Gebäudeteil zugeschlagen werden kann. Eine gemeinsame Tiefgarage im ersten Untergeschoss erschliesst alle Treppenkerne, während im zweiten Untergeschoss mit kleinerem Fussabdruck alle Technikräume untergebracht sind.